A fronte di una precarietà sistemica facilmente sussumibile dalla corrente situazione di crisi internazionale, ragionare su fenomeni politici come il fascismo, di capitale rilevanza nella storia del Novecento, risulta ancora oggi particolarmente proficuo. Lo è, fra l’altro, alla luce di una sua presunta diffusione in Europa e nel mondo sotto nuove spoglie. Questa presunta diffusione riflette del resto un recupero non sempre del tutto motivato del suo concetto e gli usi talvolta viziati, distorti e inappropriati che spesso, attualmente, se ne fanno.

Se per fascismo s’intende infatti una forma di odio sociale, linearmente tramutabile in violenza verbale o financo fisica, che nasce da una serie di assunti ideologici tenuti insieme anche in modo non sempre omogeneo, eppure propedeutici in ogni caso ad avversare le libertà individuali e politiche come diritti fondamentali di tutti, siamo allora forse di fronte, in alcuni casi, ad una sorta di riproduzione, adattata ai tempi, degli schemi secondo cui operò il fascismo. Se, d’altra parte, si circoscrive più inflessibilmente il fascismo alla realtà temporale in cui esso si collocò e se ne estraggono pertanto l’essenza e la portata esclusivamente in relazione ad un suo inquadramento storico nel contesto politico italiano ed europeo di un secolo fa, vien da sé come non si possa parlare al giorno d’oggi di un suo ritorno in carreggiata. E questo a prescindere dalla presenza o meno di un leader carismatico con caratteristiche politiche analoghe a quelle di Benito Mussolini.

Non ci soffermeremo comunque adesso sulle supposte recenti esplosioni neofasciste, che abbiamo sorvolato in quota unicamente al fine di chiarire, tra gli altri, uno dei tanti motivi per i quali, a distanza di molto tempo, vale ancora la pena riflettere a fondo sul regime di Mussolini. Ed è proprio quello che faremo, ponendo al centro della nostra analisi un aspetto specifico che esula in verità dalle ragioni che possono rendere il fascismo ancora così attuale, inscrivendosi in una cornice storica verosimilmente non replicabile nella nostra epoca: il momento di cesura che determinò l’instaurazione della dittatura a viso aperto, di fatto coincidente con l’eliminazione legalizzata delle libertà individuali.

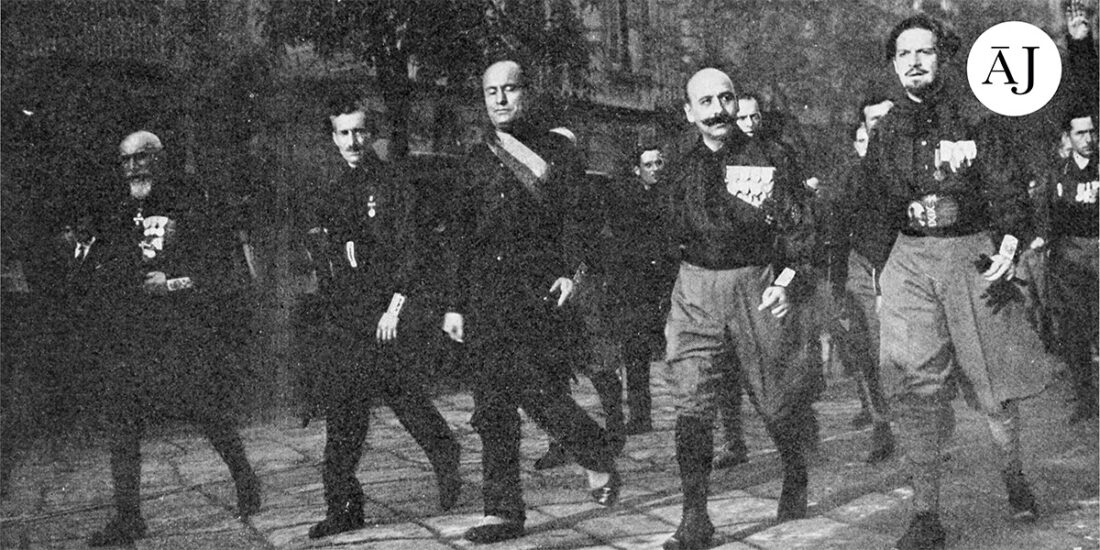

Dopo il centenario, l’anno scorso, della marcia su Roma – che decretò di fatto l’avvento di Mussolini al potere – il 2023 è invece il centenario della promulgazione della legge Acerbo, la quale rappresentò un momento altrettanto fondamentale, pur meno noto se si trascende il piano accademico, nell’ambito del processo di affermazione del regime fascista. Con la marcia su Roma, Mussolini forzò la mano del re Vittorio Emanuele III, costringendolo, forse per sue insicurezze, forse perché effettivamente incalzato dagli eventi, ad affidargli l’incarico di formare un nuovo governo. L’ascesa di Mussolini era stata naturalmente favorita dall’atteggiamento della classe dirigente liberale, che aveva tentato di servirsi dei fascisti come scudo contro il pericolo dell’avanzata social-comunista in Italia. Giovanni Giolitti propose addirittura un’alleanza elettorale con i fascisti, la quale portò quasi quaranta di loro in parlamento. La marcia su Roma era perciò l’atto inaugurale di un periodo cruciale nella storia politica nazionale e internazionale del XX secolo, non sufficiente però a determinare il passaggio ad una vera e propria dittatura che alcuni intellettuali contemporanei accomuneranno negli anni ’30 a stalinismo e nazismo per via delle evidenti similarità con essi, non difficilmente rinvenibili nelle modalità mediante cui tutti e tre i regimi conducevano la lotta politica.

Così, una volta a capo dell’esecutivo, Mussolini elaborò e applicò una strategia volta al rafforzamento del proprio potere, della quale la legge elettorale del 18 novembre 1923 costituiva una delle colonne portanti. La legge Acerbo – che prendeva naturalmente il nome del suo principale redattore, Giacomo Acerbo – funse infatti da apripista di una nuova e inedita stagione politica in Italia: quella definibile in termini storiografici come regime fascista-monarchico, formalmente avviata con le leggi fascistissime degli anni 1925–1926, che, in concomitanza con lo scioglimento dei partiti, abolivano definitivamente qualsiasi tipo di libertà individuale. Ma cerchiamo ora di capire, a grandi linee, in cosa si differenziava, nella sostanza, tale fase politica rispetto a quella precedente, ovverosia quella del regime monarchico-fascista, intercorsa, volendone rigorosamente indicare un inizio e una fine, fra la marcia su Roma e l’emanazione delle leggi fascistissime (1922–1925). E, in relazione a ciò, andiamo quindi a vedere più precisamente in che modo si può collocare la legge Acerbo nella transizione da un periodo all’altro sulla base delle sue gravissime ripercussioni politico-istituzionali.

Il fascismo, perlomeno nei suoi lineamenti organizzativi e amministrativi, fu probabilmente, nell’intero arco del suo decorso storico, una dittatura imperfetta, soprattutto in ragione di un certo margine di autonomia garantito alla Corona, al Papa e allo stesso esercito. A tale proposito, in particolare durante il regime monarchico-fascista, Vittorio Emanuele III continuava a rivestire una funzione abbastanza prominente a livello istituzionale. Ed effettivamente, anche a seguito della svolta totalitaria, l’autorità formale del monarca, a cui comunque nella sostanza era sottratto sempre più spazio di manovra, non venne mai del tutto meno in ottemperanza alle garanzie dello Statuto albertino, sostituito soltanto all’indomani della Seconda guerra mondiale dalla Costituzione italiana del 1948.

La componente più moderata del fascismo, che includeva personalità come Giuseppe Bottai e Luigi Federzoni, continuò infatti a guardare con fiducia alla Monarchia persino dopo la spallata finale alle istituzioni liberali. Mussolini dovette dunque preoccuparsi fin da subito di rimodulare il funzionamento della macchina statale in considerazione del fatto che una consistente porzione di potere gli derivava proprio dall’appoggio delle forze monarchiche, unite in blocco a quelle fasciste.

Al riguardo, il maggiore obiettivo della legge Acerbo era forse, almeno inizialmente, quello di saldare in seno al Parlamento quest’alleanza di potere fra monarchici e fascisti. Come è storiograficamente noto, le conseguenze politiche di tale legge furono in ogni caso molto più significative, poiché spianarono la strada a Mussolini per rinforzarsi e occludere ogni spiraglio di resistenza. È lapalissiano constatare che il successo raggiunto dai fascisti alle elezioni dell’aprile 1924 rispecchiava un’applicazione sistematica di metodi intimidatori e vessatori, finalizzata a convertire coattivamente al regime coloro i quali ancora nutrivano forti riserve verso di esso.

A prescindere però dagli strumenti coercitivi utilizzati, il cosiddetto “listone” sfiorò il sessantacinque per cento dei consensi, superando di gran lunga la soglia di attivazione (venticinque per cento) del premio di maggioranza previsto dalla legge Acerbo, la cui approvazione, come ha giustamente notato Sabbatucci (1989, 57), può essere considerata “fra i casi classici di suicidio di un’assemblea rappresentativa”. Il suo testo recitava infatti che “la lista vincitrice che avesse conseguito il 25% dei voti validi avrebbe ottenuto 2/3 dei 535 seggi” (http://dati.camera.it/ocd/sistemaElettorale.rdf/se5).

A quel punto, a nulla servì la denuncia dei brogli elettorali del deputato socialista Giacomo Matteotti, di lì a poco (10 giugno 1924) brutalmente assassinato dagli squadristi. Mussolini si assunse la responsabilità dell’omicidio Matteotti in un discorso alla Camera del gennaio 1925, cogliendo il momento che gli sembrava più propizio. L’emanazione delle leggi fascistissime soffocò infine ogni barlume di speranza per i pochissimi che ancora non si erano piegati alle volontà di Mussolini, molti dei quali furono costretti all’esilio. Era l’inizio del regime fascista-monarchico, della dittatura a viso aperto. La funzione regia diventava praticamente irrisoria, tenuta in piedi solamente da una carta costituzionale che nella sostanza perdeva tutta la sua efficacia. Per i cittadini, l’unica scelta era l’adesione incondizionata al regime; nessuna libertà, nemmeno minima, nemmeno nella forma. Uno di quei casi in cui la forma andava perfettamente a coincidere con la sostanza. Ne è prova, tra i tanti esempi, il fatto che le elezioni successive, quelle del 1929 e del 1934, furono dei veri e propri plebisciti. A differenza delle elezioni del 1924, durante le quali – nonostante il clima di violenza in cui si erano svolte – si era tentato (in parte) di salvare perlomeno l’apparenza, stavolta era consentito agli elettori solamente di approvare o rigettare la lista dei candidati che veniva presentata loro. Era un autentico Stato di polizia e ovviamente le modalità attraverso cui gli aventi diritto di voto venivano accompagnati alle urne erano pressoché analoghe a quelle delle elezioni del 1924, se non peggiori, con un ancor più sistematico uso del manganello come cogente strumento di addomesticazione degli ormai pochi dissidenti rimasti.

Potremmo dire nel complesso che quando si parla di fascismo – non certo in ambito storiografico, ma a livello di opinione pubblica – esiste una generale tendenza a mettere a fuoco con maggiore facilità eventi quali, ad esempio, la marcia su Roma o le leggi razziali, di cui chiaramente tutti avranno sentito parlare. Si tratta, attenzione, di eventi di assoluta rilevanza storica, che pertanto è opportuno ricordare come tali. Non bisogna però dimenticarsi di altri, i quali, sia pure forse di minore impatto emotivo, risultano altrettanto importanti per ripercorrere l’iter evolutivo di un movimento che si fece poi partito e regime, segnando la storia d’Italia, d’Europa e del mondo intero. La legge Acerbo fu il primo tentativo procedurale di rafforzare il potere politico di Mussolini dall’interno della stessa intelaiatura istituzionale dello Stato, gettando le basi di un più solido controllo parlamentare dal quale dipesero successivamente i destini della Nazione. Senza le implicazioni politiche delle elezioni del 1924, regolate per l’appunto da tale legge, non sarebbe stato forse possibile porre in essere le leggi fascistissime. Non ci è ovviamente dato saperlo; ma se fosse venuto meno il punto di innesco, rinvenibile nella legge Acerbo, di un irreversibile meccanismo di involuzione autoritaria che venne di fatto formalizzato con la legislazione liberticida degli anni 1925–1926, istitutiva del regime fascista-monarchico, la storia avrebbe potuto avere un altro seguito. In questo senso la legge elettorale del 1923 rappresentò il trampolino di lancio della dittatura a viso aperto e, dunque, “un momento chiave. Forse addirittura il momento chiave: più della marcia su Roma – il cui esito lasciava ancora ampi margini per un ritorno alla normalità statutaria – e più della crisi Matteotti” (Sabbatucci 1989, 57) .

È pertanto necessario ricordarla per evitare, imparando dal passato, di incorrere in nuovi errori tali da compromettere le libertà essenziali degli individui e agevolare la diffusione incontrollata di movimenti neofascisti. Essi utilizzano attualmente una retorica chiaramente ostile nei confronti degli avversari politici e delle diversità culturali, non hanno però fortunatamente ancora trovato nelle liberal democrazie (e speriamo che non le trovino) le condizioni per istituzionalizzarsi come accadde per il fascismo di Mussolini negli anni Venti. Il neofascismo ha quindi recuperato buona parte della dialettica del movimento di Mussolini non riuscendo però a mutuarne i metodi, in primis uno squadrismo che agiva in modo sistematico e diffuso in tutta la Penisola, per le diverse caratteristiche sociali e politiche dell’attuale contesto storico.

Bibliografia

Halévy E., L’era delle Tirannie, introduzione di G. Quagliariello, trad. it. di A. Pocecco, Roma, Ideazione 1998.

De Felice R., Il fascismo. Le interpretazioni dei contemporanei e degli storici, prefazione di G. Sabbatucci, Bari-Roma, Laterza, 2008.

Lepre A., Petraccone C., Storia d’Italia. Dall’Unità a oggi. Bologna, Il Mulino, 2008.

Sabbatucci G., Il ‘suicidio’ della classe dirigente liberale. La legge Acerbo 1923–1924. Italia Contemporanea, 174, pp. 57–80, 1989.

Salvemini G., Opere VI, Scritti sul Fascismo, Milano, Feltrinelli, vol. I a cura di R. Vivarelli, 1966; vol. II a cura di N. Valeri e A. Merola, 1966; vol. III a cura di R. Vivarelli, 1974.