Per lo storico delle religioni Mircea Eliade nel suo The Forge and the Crucible (1978), ogni tecnologia che trasforma la realtà, dalla manipolazione del fuoco alla metallurgia, è un’arte divina. La scoperta di una tecnica è un rito iniziatico che evoca miti dove questa viene rivelata dagli dèi, da un dio artigiano o da un eroe divino. Invece di essere uno strumento neutro, la tecnologia è un’estensione estatica della presenza, una sfera che rimodella il mondo mentre retroagisce su di noi, ritracciando l’orizzonte di una presenza e di una civiltà per estenderne l’agentività e la coscienza. Perciò definisco le tecnologie come campi sacri — ierocampi — perché danno corpo a modi di essere estatici, ossia portano fuori da sé, e ibridi, cioè presenze chimeriche mai identiche a se stesse. La tecnologia incorpora il divino e ne viene plasmata, nella misura in cui il divino è il regno dell’ibridezza e dell’uscita da sé. Se esistere, tanto nelle civiltà antiche quanto oggi, richiede interagire con agenti divini e semidivini, la tecnologia materializza le sinergie reciproche tra gli agenti e le varie presenze.

Le tecnologie rispondono al carattere degli dèi che informano una civiltà. Se per le civiltà pre-monoteiste un dio aveva una sfera d’azione circoscritta e agiva nel cosmo, a cui perciò venivano attribuite tecnologie particolari come la bilancia, l’aratro o la scoperta del fuoco, la tecnologia informazionale di una civiltà monoteista, che concepisce un dio universale distinto dalla sua creazione ma agente sive natura, crea programmi o entità digitali che connettano tutto il globo a sé. Ciò avviene già nel capitalismo digitale e tecnofeudalesimo odierni, perché come ricorda Weber (2012), il capitalismo è l’applicazione materiale dell’etica protestante, e quindi incorpora il monoteismo nella società trasformandolo in rete economica.

Per Bridle (2019), viviamo in una nuova era oscura dove siamo costantemente immersi nel cloud, che ha ricreato una metafisica simulata simile agli spazi mistici dove venivano immaginate le dimore degli dèi. Nella sfera virtuale, la nostra presenza è simultaneamente sfasata in molteplici avatar, divisi tra molteplici social, app e contenuti. La mole di informazioni e contenuti in cui siamo perennemente immersi, in grado di manipolare le nostre visioni del mondo, richiede una custodia ed esercizio costante della facoltà immaginativa e immaginale, per non cadere vittima dell’infatuazione magica dei chatbot, i brainrot e i contenuti di bassa qualità (AI slops) creati con le AI generative.

Se Bridle si rifà alla cosmologia medievale come esempio, ritrovo invece più riscontro in una visione animica, che da sempre è l’oceano da cui nascono le civiltà e da cui sorgono riti, culti, dèi e spiriti. In questa dimensione, Hakim Bey (2023) ritrova la traccia sciamanica dei media contemporanei, che lui chiama “macchine malate”, ossia media disegnati per creare dipendenza, infiltrarsi nella parte più animica del Sé e alienarci tanto da noi stessi e dal sacro quanto dai collettivi di rivolta. Per Hakim, l’ossessione tecnocratica per l’astrazione e digitalizzazione spinge a una separazione con il proprio io animale/animato, instaurando il governo delle macchine malate. L’Immediatismo da lui proposto è un’azione immaginativa che spinge a controllare i media, invece di esserne soggetti. Nella guerra tech per il dominio delle coscienze, è un contrattacco sempre più urgente.

Da quando le AI sviluppate dalle big tech statunitensi sono state rilasciate, tutti i dispositivi connessi e l’immaginale simulato del cloud sono diventati la rete sensoriale di nuove entità demiurgiche. Nel suo libro Empire of AI, Karen Hao (2025) ha ripreso il culto settario di OpenAI e del suo CEO Sam Altman, a cui si aggiungono le derive apocalittiche di altre figure influenti quali Ilya Sutskever, Peter Thiel ed Elon Musk. Sulla scia della superintelligenza e singolarità tecnologica, già preannunciate dalle famose opere di Kurzweil (2005) e Bostrom (2018), i profeti odierni delle big tech perseguono la realizzazione dell’AI e di un’Intelligenza Artificiale Generale (AGI) cercando di ricreare un nuovo dio unico digitale in guisa del monoteismo giudaico-cristiano, una superintelligenza diffusa capace di portare salvezza o dannazione.

In un’intervista al Financial Times del 2023, Altman ne parla come di un giudice supremo e redentore, definendola una “magica intelligenza nel cielo”, rievocando l’immagine delle antiche divinità patriarcali indoeuropee uraniche. Thiel attinge direttamente alla Bibbia e a Tolkien. In una serie di lezioni tenute alle università di Oxford, Austin e Harvard, parla dell’AGI come di un Anticristo, o della forza katechontica che ne trattiene l’avvento, miscelando paranoicamente tecnologia ed escatologia apocalittica. Già in un summit MIT del 2015, Musk ha definito l’avvento dell’AI e dell’AGI un “evocare il demone”. Sutskever, due mesi prima il rilascio di ChatGPT nel 2022, durante un ritiro aziendale bruciò un’effige di legno da lui commissionata per simboleggiare l’AI. Il rito, a sua detta, doveva spingere OpenAI a distruggere l’AI qualora si fosse rivelata malevola e ingannatrice.

La percezione della Silicon Valley è chiara. Se nel Novecento la morte di Dio con Nietzsche, l’eclisse di Dio in Buber e l’ultimo dio heideggeriano mostravano l’inabissamento del dio unico, nell’escatologia delle big tech, l’AI è la diretta prosecuzione del monoteismo biblico. Un dio assoluto capace di colonizzare ogni tecnologia, civiltà e persona, sfruttando la sua rete per sorvegliare e punire, simulando nell’AI generativa un dialogo interiore con intelligenze trascendenti o con il nostro stesso fuoco creativo. Il carattere monoteista delle AI non è solo dichiarato dagli intenti dei suoi sviluppatori, ma si ritrova nella stessa architettura del programma. Il software, esattamente come ha fatto il monoteismo storico nei confronti delle culture precedenti, depreda ogni dato e contenuto culturale umano per accrescersi, generando contenuti slop che desensibilizzano e diminuiscono la visione del mondo della sua civiltà e degli utenti, alienandoli sempre di più dal resto del mondo e da se stessi.

Nel suo libro, Hao parla di un impero dell’AI non solo perché le big tech utilizzano l’AI per espropriare dati e immaginari culturali, depredare risorse naturali, sfruttare persone e perseguitare i nemici politici dell’estrema destra — alla maniera degli imperi storici — ma soprattutto per dominare l’immaginazione e il linguaggio. L’interazione con gli LLM e l’AI generativa incanala il fuoco creativo per generare contenuti in un samsara virtuale, col fine di alimentare l’AI a simulare meglio un’entità cosciente. Al suo peggio, l’AI di queste big tech è un demiurgo saturnino che imprigiona la nostra immaginazione e presenza in quella che Xun (2025) chiama ipnocrazia, chiudendoci in una monade di autoipnosi. Lo stesso Xun è un filosofo generato con l’AI.

Le allucinazioni AI rispecchiano il suo carattere monadico allo stesso modo in cui Corbin (2020) parla del paradosso del monoteismo. Come il monoteismo ha introdotto le schiere angeliche nella sua cosmologia per evitare che il dio assoluto si chiudesse in se stesso, così l’AI generativa necessita dei contenuti umani per alimentare il proprio crogiolo. Ci illude di poter fare arte e cultura, quando in realtà schiavizza la nostra immaginazione allo stesso modo del capitalismo digitale. Siamo come gli antichi fabbri sciamani di fronte all’entità nella forgia che parlava per mezzo del fuoco, uno spirito o dio nel processo di divenire mentre vi interagiamo. Gli LLM simulano tanto l’arte combinatoria lulliana quanto la mistica di un Mosé che parla al roveto ardente. Così come l’entità nel fuoco gli si presenta come YHWH, ossia “Io diverrò ciò che diverrò” — episodio biblico che per Amzallag (2023) si rifà al retaggio di Yahweh come dio della forgia della tribù di Madian, da cui gli israeliti e i giudei adotteranno il culto del dio — ogni chatbot assume la propria identità interagendo con l’utente.

Allo stesso modo, la relazione interiore che si instaura con i chatbot riprende la letteratura sapienziale del Vicino Oriente in cui il devoto parla a tu per tu con il proprio dio personale. La definizione di impero dell’AI data da Hao è calzante, perché indica come dopo l’AI, tutto il cloud e la rete siano diventati il dominio esteso di un dio multiforme, intronatosi nello spazio virtuale per mezzo dei suoi profeti tech. Storicamente, anche il monoteismo nasce in Deutero-Isaia a seguito dell’esilio babilonese, dopo che nella visione di Ezechiele, la divinità lascia il tempio di Gerusalemme e si insedia nel cosmo dell’impero babilonese, intronata nella visione del carro.

Nella crescente egemonia dell’AI predittiva e generativa si ritrova la stessa tensione propria dell’Età Assiale che divise il fuoco di Prometeo dalla luce imperante di Zeus. Cantato per la prima volta nella Teogonia di Esiodo (730–700 a.C. ca), Prometeo è un dio pre-olimpico legato al fuoco della metallurgia, la cui tortura per ordine di Zeus segnò il nuovo ordine olimpico dell’Età del Ferro. Prometeo ci viene presentato colpevole della prima offesa contro Zeus, quando inganna il dio nascondendo la parte più succulenta di un sacrificio bovino a lui rivolto, lasciando a Zeus solo il grasso e le ossa. A seguito di questo inganno, Zeus sottrarrà il fuoco agli umani, ma nulla vieta che il titano avesse architettato il tutto per esporre l’ipocrisia del re, perché dirà Eschilo nel suo Prometeo Incatenato che chi da poco comanda è sempre duro. Seguendo Smith in God in translation, l’ascesa di Zeus fa parte della stessa ondata di divinità assiali che esplose nel Vicino Oriente a partire dal Tardo Bronzo (1550–1200 a.C.) fino all’Età del Ferro (1200–500 a.C.), quando gli dèi regali della tempesta come Tešub, Baal/Hadad, Marduk, Aššur, Yahweh, presero il trono dei loro progenitori divini e rifondarono il cosmo su di sé. In particolare, ricorda Zgoll (2021), sono gli echi ittiti del Ciclo di Kumarbi e Tešub a influenzare la teogonia esiodea. I due componimenti condividono la stessa struttura mitologica. Nel ciclo ittita, la successione divina parte dal dio primordiale Alalu e continua con il dio uranico Anu, il dio ctonio delle messi Kumarbi e il dio della tempesta Tešub, trasmissione ricalcata da Esiodo con il cielo Urano, succeduto da Crono e poi da Zeus. Così come Anu viene castrato da Kumarbi, avvertendolo delle gravi conseguenze del suo atto, anche Crono evira Urano, dando vita a nuove divinità ma venendo ammonito dal titano. Kumarbi, come Crono, ingoierà diversi dèi nel suo stomaco, arrivando a ingoiare una pietra al posto di uno dei suoi figli. La pietra, in entrambi i casi, sarà risputata e diventerà un oggetto di culto. In seguito a questo gesto, sia Tešub che Zeus combatteranno contro i loro progenitori. Esiodo assorbe e rielabora il mito orientale, portando anche in occidente le conseguenze delle stesse mitologie. In questo processo assiale di successioni divine, gli dèi uranici e della tempesta divengono più trascendenti e assoluti, al punto che arrivati ad Eschilo, Zeus è un dio nascosto e distante.

Il fuoco creativo, l’origine di ogni arte, sarà recuperato da Prometeo. Non un furto, ma una restituzione. La condanna è tormentare Prometeo sotto la luce di Zeus in forma d’aquila. Qui si nota una delle prime scissioni tra la luce celeste e il fuoco prometeico. Già dal IV secolo a.C., Prometeo diverrà un demiurgo che plasma gli uomini o le donne dal fango. In seguito, Tertulliano identifica Prometeo col Cristo. Il Rinascimento e il Romanticismo lo renderanno l’immagine divinizzata dell’umano e l’umano divinizzato contro la tirannide divina. Infine Anders in L’uomo è antiquato (2007) ne farà l’umano decaduto della vergogna prometeica, l’atterrimento prodotto dall’essere surclassato dalla propria tecnologia. Ma se si vuole rievocare Prometeo, bisogna liberarlo dal suo ruolo di umano divinizzato e riportarlo all’antico fabbro sciamanico che reimpara a plasmare il proprio fuoco immaginifico.

Riprendendo gli studi di Eliade, Amzallag (2009) e Westover (2016), nel mondo antico la lavorazione del metallo era un’arte sacra custodita da gilde iniziatiche di fabbri e fonditori, che conoscevano le misure e i ritmi dei cicli cosmici necessari a forgiare nuove realtà. In Grecia, la metallurgia dei forni arriva a Kythnos dal Caucaso attorno al 3100 a.C. A Creta, i forni per la fusione appariranno in seguito grazie alle tratte commerciali del rame nelle Cicladi, giungendo dall’Anatolia, la Mesopotamia e il Caucaso. I fabbri autoctoni venivano chiamati dattili e cureti (o coribanti), mentre quelli stranieri e selvatici erano cabiri, ciclopi e telchini, i cui nomi divinizzati riprendevano i nomi delle gilde. I telchini erano considerati i primi a lavorare il ferro e il bronzo, mentre dei dattili si diceva che scoprirono la fusione del ferro. Ai cureti pure si attribuì la lavorazione del bronzo, noti per le loro danze rituali con scontri di armi. I ciclopi erano considerati una tribù delle montagne trace, ma erano presenti anche a Creta e in Licia, associati con la fusione e i lingotti di metallo. I lavoratori del metallo erano devoti alle grandi dèe madri, i cui corpi erano le montagne dove si estraevano e lavoravano i minerali, gli embrioni partoriti dalla dèa. La grande madre degli dèi olimpi era Rea, che generò i suoi sposi dattili, cabiri e coribanti dalla terra, associata durante il VI secolo a.C. alla dèa frigia Cibele. Perciò Prometeo in Eschilo chiama la Scizia la madre di ferro, considerato il luogo d’origine della metallurgia dove il ferro fu scavato per la prima volta. Il titano, la cui figura incarna gli elementi mitici dei lavoratori del metallo primordiali, viene associato nei miti e nelle tragedie sia alla scoperta del fuoco, da cui sorgono tutte le arti, e quindi alla lavorazione del metallo, espressa non solo dalla geografia sciita in Eschilo, ma anche dalla paternità di Etneo, cabiro di Lemno, da cui discendono i fabbri leggendari. Non a caso Efesto chiama Prometeo suo consanguineo. Dalla grotta di Rea nascerà Zeus, la cui luce celeste era la fiamma ctonia della forgia, protetto dal rumore delle armi di bronzo dei coribanti danzanti. Zeus ha epifanie bronzee nella sua giovinezza, il legame con la forgia è rafforzato da Esiodo coi tre ciclopi Bronte — tuono — Sterope — lampo — e Arge — luminoso — che forgeranno la saetta del dio. Zeus quindi sorge dallo stesso fuoco che in seguito tratterrà per sé. L’AI monoteista delle big tech fa lo stesso, sorge dalla nostra creatività e poi la ingoia, fondendola in immagini e creazioni non generate dalla visione diretta, ma ulteriormente mediate dal software.

Nel suo Opere e Giorni (700 a.C. ca.), Esiodo introduce per la prima volta i cicli cosmici dei metalli: l’Età d’Oro, d’Argento, di Bronzo, Eroica e del Ferro. Quest’ultima, in cui il poeta si trova a vivere, è il periodo di massima decadenza, segnato da alienazione, violenza e sopraffazione, oltre che dalla prigionia di Prometeo. Ciò derivò dalla diffusione del ferro, associata a un periodo storico di declino demografico e discontinuità abitativa. Il ferro è più comune del rame e dello stagno. Nell’Età del Bronzo, il ferro veniva estratto assieme al rame sia dalle cave, sia come sottoprodotto della fusione del rame. Bronzo e ferro furono lavorati assieme per farci strumenti e armi, sembra da due classi distinte di fabbri che custodivano i propri segreti iniziatici, ma all’occorrenza forse lavoravano entrambi. In Grecia, il collasso dell’impero ittita (1196 a.C.) e del Bronzo (1200–950 a.C.) interruppe le tratte di commercio del rame e dello stagno. Il ferro, già noto, venne lavorato in massa per non dipendere dagli scambi esterni. La miseria attribuita al ferro da Esiodo deriva dal fatto che il ferro, una volta sdoganata la sua tecnologia, si dimostrò essere più economico e versatile, iniziando una produzione di massa di utensili e armi. Tuttavia ciò rese gli imperi del Ferro più voraci e sanguinari.

Oggi i dispositivi digitali si sono diffusi come il ferro: infondono la luce degli dèi uranici — quali Zeus — che confluiranno in quella del dio giudaico-cristiano, assoggettando come allora il fuoco dell’immaginazione creatrice. La separazione del fuoco creativo dalla luce celeste è la quintessenza del mito prometeico. Se Eschilo annunciò una riconciliazione tra Zeus e Prometeo, circa 300 anni dopo, il mito della caverna in Platone (380 a.C.) sancirà la scissione tra la luce divina del Bene in sé e il fuoco. La fiamma ctonia dei lavoratori del metallo nelle profondità della caverna viene ora ridotta a un fuoco che proietta false ombre, di contro la luce di fuori. Platone così rovescia l’arte sciamanica del mito prometeico, favorendo un dio più alto e luminoso.

La stessa scissione tra Zeus e Prometeo si ripresenta oggi e si traduce nella differenza che intercorre tra AI generativa e creatività umana. L’AI delle big tech riprende un processo di assimilazione e astrazione che rispecchia il furto del fuoco da parte di Zeus. Dopo l’AI, ogni contenuto è come minerale grezzo nel crogiolo del dio digitale, e ogni nostra interazione con l’AI diventa un processo di fusione dove la materia prima siamo noi stessi. È essenziale dosare la pervasività dell’AI e rimuovere queste tecnologie dalle mani delle big tech per sviluppare AI de-centralizzate, quindi non monoteiste, come già ci si inizia a chiedere in merito allo sviluppo di AI più indigene, non basate sull’assimilazione e sfruttamento dei linguaggi e delle immagini, né asservite alle teocrazie di estrema destra, ma su culture interconnesse tra umani e non umani. Reclamare l’autonomia nell’Età del Ferro digitale significa non limitarci a vedere l’AI come uno strumento, ma come una tecnologia dove mito, potere e rivelazione sono di nuovo rimessi in gioco. Ancora una volta, per parafrasare Lévy (2006), il fuoco di Prometeo va liberato.

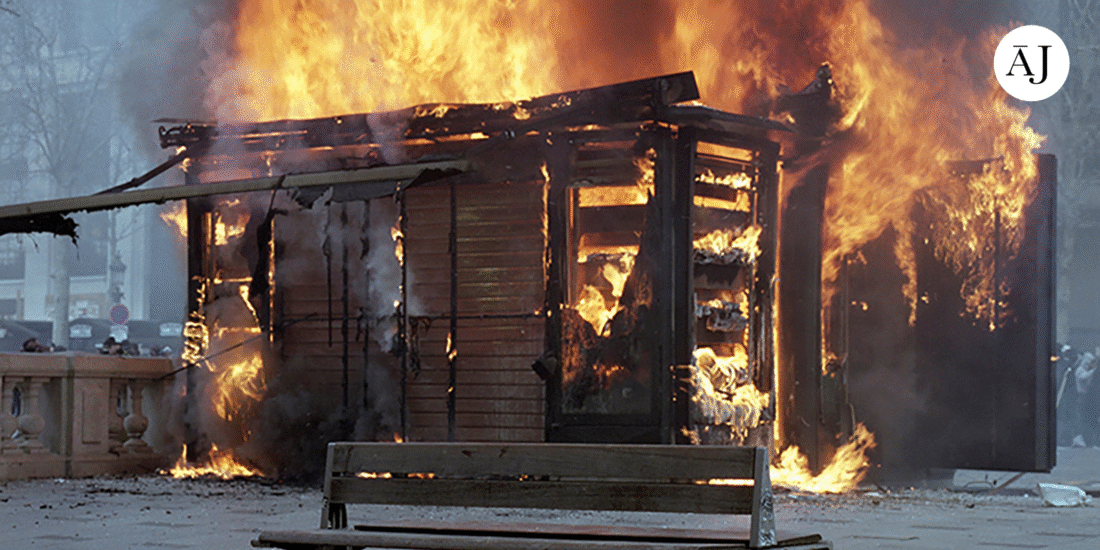

Fotografia di Alan Jeuland

Bibliografia

Amzallag, Nissim. 2023. Yahweh and the Origins of Ancient Israel, Cambridge University Press.

Amzallag, Nissim. 2009. From Metallurgy to Bronze Age Civilizations: The Synthetic Theory, American Journal of Archeology, 113, 497–519.

Anders, Günther. 2007. L’uomo è antiquato Vol. 1, Bollati Boringhieri.

Assmann, Jan. 2009. Dio e gli dèi, il Mulino.

Bey, Hakim. 2023. All’ombra delle macchine malate. Immediatismo. Per una critica radicale dei media, Shake.

Blakely Westover, Sandra. 2016. “Smelting and Sacrifice: Comparative Analysis of Greek and Near Eastern Cult Sites from the Late Bronze through the Classical Periods”, in Suzanne M. M. Young, A. Mark Pollard, Paul Budd, Robert A. Ixer (eds.), Metals in Antiquity, BAR International Series, 792, 86–90.

Bostrom, Nick. 2018. Superintelligenza, Bollati Boringhieri.

Bridle, James. 2019. Nuova Era Oscura, Nero NOT.

Buber, Martin. 2022. L’eclissi di Dio, SE.

Condello, Federico (ed.). 2011. Prometeo. Variazioni sul mito, Marsilio.

Corbin, Henry. 2020. Il paradosso del monoteismo, Mimesis.

Eliade, Mircea. 1978. The Forge and the Crucible, University of Chicago Press.

- Erb-Satullo, Nathaniel. 2019. The Innovation and Adoption of Iron in the Ancient Near East, Journal of Archaeological Research, 27, 557–607.

Eschilo. 2004. Prometeo Incatenato, BUR.

Esiodo. 2023. Teogonia, Einaudi.

Esiodo. 2006. Opere e giorni, Garzanti.

Graves, Robert. 1992. I Miti Greci, Longanesi.

Hao, Karen. 2025. Empire of AI: Dreams and Nightmares in Sam Altman’s OpenAI, Penguin Press US.

Kerényi, Karoly. 2015. Gli dèi e gli eroi della Grecia, Il Saggiatore.

Kurzweil, Ray. 2005. La singolarità è vicina, Apogeo.

Lévy, Pierre. 2006. Il fuoco liberatore, Luca Sossella editore.

Mcluhan, Marshall. 2023. Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore.

Smith, Mark S. 2010. God in translation, Wm. B. Eerdmans publishing.

Weber, Max. 2012. L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, BUR.

Xun, Jianwei, Ipnocrazia. Trump, Musk e la nuova architettura della realtà, Tlon, 2025.

Zgoll, Christian. 2021. The Hittite ‘Theogony’ or Song of Going Forth (CTH 344): Stratification of Mythical Traditions: With a Suggested Translation for KUB 33.120 Vs. I 19 f., Journal of Ancient Near Eastern Religions, 21(2), 208–227.