Ubaldo Stecconi parla con Fernando Gentilini de I demoni. Storie di letteratura e geopolitica, Baldini+Castoldi, 2023

Ubaldo – Dalla sua pubblicazione ai primi di settembre del 2023, I demoni ha suscitato grande interesse. Ne hanno parlato testate specializzate, grandi quotidiani come la Repubblica e La Stampa e hai presentato l’opera in giro per l’Italia: al Festivaletteratura di Mantova, a Moleto nel Monferrato per Undicimila Verbi e al Circolo degli Esteri di Roma. Vorresti raccontare ai lettori di Ātman che cosa possono trovare in questo libro così audace, ibrido e intimo? Qual è la sua tesi di fondo e perché hai sentito la necessità di scriverlo?

Fernando – Il libro parla di un’idea molto semplice, quella che più della geopolitica possa essere la letteratura a spiegare le cose del mondo. Il fatto è che di mestiere faccio il diplomatico, mi occupo insomma di politica internazionale. Dopo trent’anni vissuti a lavorare in Africa, nei Balcani, in Medio Oriente e in Afghanistan, oltre che a Bruxelles per l’Unione europea, scrivere questo libro mi è servito a capire meglio che quel che succede in giro per il mondo, in politica interna e in politica internazionale, non è mai una questione di puro calcolo. È vero che la geopolitica spiega molte cose e ci aiuta a mettere a fuoco certe dinamiche. La posizione geografica di un paese, la sua maggiore o minore prosperità, la densità della popolazione, la presenza di materie prime, le alleanze internazionali… sono tutte questioni fondamentali, che determinano degli effetti. Epperò, ed è la tesi centrale del libro, a incidere sull’azione politica di re, regine, statisti ed autocrati, da sempre, ci sono anche fattori istintivi e irrazionali. I miti, le tradizioni, i libri e la letteratura scatenano demoni di varia natura. E sono loro i protagonisti del mio libro, sono loro a insinuarsi nelle menti di chi governa. Ecco, ho scritto per offrire una visione alternativa alla geopolitica come motore del mondo, per ragionare su altri elementi…

U– Ho osservato che molte recensioni e interviste si concentrano su un aspetto de I demoni che definirei di interesse giornalistico: che cosa leggevano i grandi personaggi della storia che vi compaiono. Si tratta ovviamente di una lettura legittima e anzi direi che il libro stesso la incoraggia. Altri ancora ti hanno chiesto di parlare del seme da cui questo libro è spuntato e cresciuto, ovvero l’influenza che la letteratura ha avuto sulla storia del mondo. Io vorrei proporti un punto di vista diverso. Man mano che procedevo nella lettura, prendeva forza l’ipotesi che I demoni fosse una ben documentata storia naturale della lettura. Per esempio, parli della diffidenza che ha accolto l’invenzione della scrittura, rappresentata da Platone nel Fedro. Riferisci come, secoli dopo, il De Civitate Dei di Agostino venisse letto alla tavola di Carlo Magno da un lettore di corte. E vediamo l’introduzione, nel Duecento fiorentino, di libri «più piccoli, più leggeri e più maneggevoli […] più facili da leggere» (I demoni, p. 126). L’opera è costellata di episodi e riflessioni simili.

F – In effetti, nelle librerie, il libro si trova in punti diversi. Nella saggistica, nell’attualità politica, tra i libri di storia e spesso anche in critica letteraria. A Mantova poi, nel punto vendita del Festivaletteratura, stava vicino ai romanzi… Questo libro è dunque tante cose insieme, si rivolge a lettori curiosi. Io non credo negli specialisti, anzi provo per essi diffidenza. Di conseguenza non credo nemmeno negli steccati. E siccome sono un lettore onnivoro, anche quando scrivo mi piace avere il tutto come punto di riferimento. Tu dici che il libro ti fa pensare a “una storia naturale della lettura”. In un certo senso lo è, mi riconosco in questa definizione. Di certo i libri letti dai personaggi dei primi capitoli, come Alessandro, Assurbanipal, o certi imperatori romani, anche sotto un profilo materiale, erano diversi da quelli che si sarebbero poi affermati nel Medio Evo o in epoca moderna. Mostrare la metamorfosi del libro nel corso dei secoli è un tema appassionante, inevitabile per ragionare sulla letteratura che muove il mondo. Le mie sono quindi anche storie su come cambia il modo di leggere nel tempo, su come la lettura sia diventata via via una cosa sempre più leggera… Tavolette di cera, pergamene, incunaboli e poi pagine di carta… Poemi epici, trattati, enciclopedie e poi romanzi, manifesti, giornali… E oggi l’evanescenza della letteratura digitale… Tutto questo naturalmente non può lasciare indifferenti i demoni di cui sopra…

U– Fra le figure che hanno segnato il corso della storia antica, Alessandro ha una sezione tutta sua che inizia con questa frase: «Il motivo ufficiale per cui decise di conquistare l’Asia […] fu la vendetta» (I demoni, p. 28). Ti chiederei di raccontarci di cosa si sarebbe dovuto vendicare e il motivo reale che, seguendo il filo del tuo ragionamento, lo spinse a lanciarsi in quella che descrivi come “l’impresa più visionaria dell’antichità”.

F – Avendo vissuto e conosciuto l’Afghanistan sono stato in qualche modo risucchiato anch’io dalla leggenda di Alessandro. La sua impresa, vista la tesi del mio libro, è per molti versi emblematica, ed è per questo che ne parlo nel capitolo iniziale. Ad Alessandro la geopolitica interessava fino a un certo punto. Di sicuro voleva vendicarsi dei Persiani che avevano messo a ferro e fuoco la Grecia, voleva certamente mettere l’Egitto al centro del suo impero e spingersi ai confini del mondo conosciuto… Ma a muoverlo più di tutto, come ci tramanda Plutarco, fu un libro, l’Iliade, che lo aveva stregato fin da bambino, complice il precettore Aristotele. Alessandro era innamorato della furia di Achille. Voleva ripeterne le gesta. Voleva reincarnarsi nell’eroe omerico. Con il risultato che tutto, ma proprio tutto, nella sua campagna militare in Oriente ci riporta alla guerra tra Greci e Troiani. C’è una liturgia nell’impresa di Alessandro che rievoca passo dopo passo il poema: l’omaggio a Protesilao (il primo acheo caduto in Asia Minore); quello ad Atena e alla stele di Achille in cima alla fortezza di Ilio; il culto degli oracoli; il duello a distanza con Dario-Ettore… Insomma l’Iliade viaggiò per l’Oriente con Alessandro, ispirò le sue mosse, almeno fino a quando Alessandro non scoprì I Persiani di Eschilo, la cui lettura dovette svelargli molte più cose sulla vera natura dei suoi nemici…

U – I demoni abbraccia tremila anni di storia dell’Occidente, comprese naturalmente la tradizione araba e quella russa. La prospettiva storica di lunga durata ti consente di osservare alcune dinamiche culturali che appaiono in periodi anche molto distanti fra loro un po’ come le costanti della fisica rimangono tali in regioni molto lontane dell’universo. Una di queste dinamiche, per riprendere l’immagine che usi, è il pendolo fra Atene e Gerusalemme, ovvero fra un sistema «basato sul dubbio filosofico» e «un sistema di governo basato sull’infallibilità dei testi sacri» (I demoni, p. 48). Ti chiederei di parlarci di questa dinamica e di descriverne le oscillazioni nel nostro tempo.

F – Nella nostra parte di mondo, quella in cui viviamo, siamo tutti figli di Atene e Gerusalemme, oltre che di Roma. Anche se non ne siamo sempre consapevoli. Prendo in prestito il termine “Gerusatene” (Gerusalemme più Atene) da Guido Ceronetti, proprio per sostenere l’esistenza in ciascuno di noi di queste due anime, quella gerosolimitana e quella ateniese. Inizio a parlarne nel capitolo dedicato alle letture degli imperatori romani, mostrando come Adriano e Marco Aurelio pensassero in greco, fossero nei fatti degli imperatori filosofi che applicavano il metodo stoico e di come invece l’azione di governo di Costantino e Teodosio si richiamasse a precetti giudaico-cristiani. Questa differenza tra chi cerca la verità e chi invece è già convinto di possederla si ritrova in ogni epoca, è una specie di costante che permette di collocare ciascun personaggio del libro in un campo ben preciso. E anche oggi è abbastanza evidente che queste due anime dell’Occidente siano sempre in qualche modo presenti nel dibattito politico, scientifico e culturale, basta saperle vedere. Io per me, sono attratto da Atene. Oscillo più verso di lei che verso Gerusalemme. Perché credo appunto nel “demone”, nel senso che credo che ciascuno di noi debba seguire la propria vocazione, facendo nella vita le cose che più lo rendono felice; e soprattutto perché credo nel “limite”, credo cioè più al Sacro che al Santo; penso che vi siano spazi a noi inaccessibili, che appartengono alla Natura e al Mito, forse alla Divinità, e che l’eternità non sia stata pensata per gli uomini. Ma questo è un discorso complicato…

U – Dell’ultimo capitolo, che guarda al XXI secolo, mi ha colpito lo spirito di accoglienza verso forme di narrazione diverse dalla scrittura, come le serie tv o Blade Runner, e non ricordo se fai cenno anche ai dispositivi digitali. Eppure sembri far tua la previsione – o forse il sogno – di Borges che nel futuro vedremo il ritorno del poema epico. Il bello è che tu non vedi una contraddizione fra termini tanto dissimili bensì una spinta evolutiva. Fai lo stesso, mi pare, anche parlando della coesistenza fra segni verbali e non verbali che ha accompagnato la nostra specie da quando siamo diventati capaci di raccontare storie e concludi che oggi «è l’atto stesso di leggere che sta subendo una mutazione e gli ibridi, anche in letteratura, sono già una realtà» (I demoni, p. 329). Sei ottimista sul futuro della lettura?

F – Credo che continueremo a inseguire la letteratura per il semplice fatto che finché resteremo Sapiens non potremo fare a meno del racconto. Credo tuttavia che bisognerà abituarsi a un modo diverso di leggere, per tornare al tema del libro materiale. Oggi i contenuti letterari oltrepassano il libro come lo conosciamo, si trovano anche altrove. Insomma non credo alla “morte del libro”, ma credo in un libro che cambia pelle, che si rigenera continuamente assumendo forme diverse e diventando altro da sé. Per questo, oltre che della letteratura che invade le serie tv, parlo ad esempio del ritorno prepotente del disegno, e del futuro – forse grande – che disegno e parola mischiate insieme potrebbero avere, come è già accaduto in passato. Credo insomma che il futuro sia nelle ibridazioni, su tutti i fronti. A partire da quello tra “umani” e “non-umani”, il grande tema della contemporaneità. Per qualche motivo, due o tre secoli fa, la letteratura ha deciso di concentrarsi sull’uomo e di lasciare la Natura alla scienza, mentre oggi credo che la letteratura dovrebbe tornare a indagare la Natura (alcuni pionieri ci sono già), contribuendo alla nuova alleanza tra umani e non-umani. Sono temi lasciati al fantasy, da sempre considerato a torto un genere minore. Ma è anche questo che mi ha spinto ad interessarmi alle letture di Obama, che pensa al futuro del pianeta leggendo romanzi di fantascienza; o a quelle di papa Francesco, che ricorre all’Enciclica Laudato si’ e alla tradizione letteraria che la sottende, per auspicare la cura della casa comune da parte di tutte le creature che abitano il pianeta.

U – I demoni è pieno di uomini e donne di governo per i quali c’è una documentata passione per la letteratura o quanto meno per la lettura. Ma evochi anche figure che hanno letto poca letteratura o che non hanno capito bene ciò che avevano pur letto. Napoleone e Putin fanno parte del secondo gruppo. Cavour e alcuni tra i padri fondatori dell’Europa unita del primo. Venendo al nostro tempo, Kissinger osserva che gli individui con responsabilità di governo non leggono più libri. Ne trae conseguenze assai fosche, fino ad affermare che «non ci sono più i concetti, non c’è più la ragione» (I demoni, p. 303). Per concludere questa nostra conversazione, parlaci per cortesia dei danni che possono fare gli statisti che non leggono o – per essere più precisi – dell’influenza che la mancanza di letteratura ha avuto e può avere sulla storia del mondo.

F – Senza la lettura gli uomini di governo perdono una grande possibilità, quella di occuparsi dell’esistenza come se ne occupano i romanzieri. L’esistenza contiene una gamma di possibilità molto più vasta della realtà. La realtà è quel che accade, quel che gli uomini fanno. L’esistenza invece quel che potrebbe accadere, e quel che gli uomini sono capaci di fare, temi cioè imprescindibili per chi pretende di guidare il mondo. Ecco, io credo che Kissinger abbia ragione quando dice che gli uomini e le donne di governo che non leggono non riescano a scandagliare le infinite possibilità dell’esistenza. Precludendosi così la possibilità di distinguere tra informazione e conoscenza, o di far riemergere dalle profondità del tempo le forze permanenti e fondamentali che muovono il mondo. Lui chiama questa capacità di accedere alla profondità del sapere “deep literacy”, alfabetizzazione profonda, concetto che secondo me permette di quantificare il costo della mancanza di letteratura. L’esempio con cui concludo il mio libro riguarda Putin, che ha costruito un grande apparato mitologico-letterario, con al centro Dostoevskij e i miti del Dnepr, per provare a giustificare l’aggressione all’Ucraina. Ma Putin cita anche altri autori a sostegno della sua narrazione sull’unità storica tra russi e ucraini, per esempio Gogol’ e Taras Shevchenko, anche se evidentemente li ha letti male, o non li ha letti affatto. Se difatti avesse letto Taras Shevchenko, inventore della lingua letteraria ucraina e padre spirituale di quella nazione, forse Putin avrebbe capito meglio di che pasta erano fatti dalle parti di Kiev, cioè avrebbe capito che gli ucraini non si sarebbero arresi tanto facilmente, né si sarebbero liquefatti come gli afgani sei mesi prima. Quindi, in ultima analisi, se Putin avesse davvero letto Taras Shevchenko, forse ci avrebbe pensato due volte a invadere l’Ucraina, o lo avrebbe fatto con maggior cognizione di causa… Per dire che un libro, probabilmente, avrebbe potuto salvarlo.

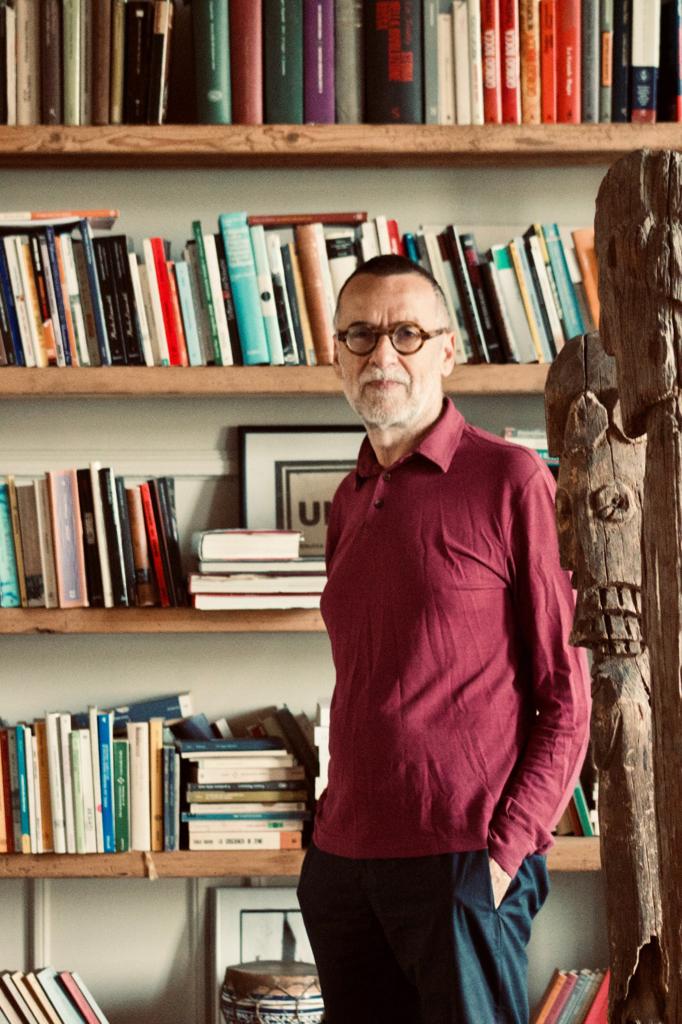

AUTORE

Fernando Gentilini, diplomatico di carriera, vive e lavora a Bruxelles per il servizio diplomatico europeo ed ha un’esperienza più che ventennale in gestione di crisi internazionali, affari europei e multilaterali. È stato anche direttore del Servizio diplomatico europeo per i Balcani occidentali e la Turchia, Rappresentante speciale dell’Ue in Kosovo e per il processo di pace israelo-palestinese, inviato della Nato in Afghanistan. Dal 2018 è direttore generale per il Medio Oriente e il Nord Africa del Servizio diplomatico europeo di Bruxelles e dal luglio del 2022 si occupa della creazione di un’Accademia diplomatica europea. Ha pubblicato In Etiopia (1999), Infiniti Balcani (2007, premi Cesare Pavese e Capalbio), Libero a Kabul (2011) e Tre volte a Gerusalemme (2020, premio Gambrinus). Collabora con le pagine culturali de la Repubblica.

.