Reportage sul Gansu e la frontiera cinese

秦時明月漢時關

La luna chiara dei Qin brilla ancora sui valichi degli Han

萬里長征人未還

Dalle spedizioni remote, in pochi hanno fatto ritorno.

Wang Changling 王昌龄

Il deserto

La stazione di Dunhuang è un lungo parallelepipedo color sabbia composto da ampi blocchi squadrati, alcuni decorati da rilievi kitsch di apsara che danzano. Davanti al piazzale vuoto il sole del mattino, già alto benché siano soltanto le sei, scalda la terra bruciata e pochi eucalipti solitari. Inevitabilmente stanchi e confusi dopo undici ore di treno, respiriamo l’aria calda e polverosa della frontiera dai finestrini abbassati del taxi.

Gloria, Atus e io siamo gli unici tre occidentali, fissati con curiosità dai numerosi viaggiatori che scendono sulla banchina. Tre ricercatori, due filosofi e un’antropologa, zero domande su cosa siamo venuti a fare in questa remota parte del Gansu, ma siamo circondati da una curiosità avvolgente come l’afa che sale piano piano. Tra gli sguardi curiosi saliamo su un taxi, lasciando una scia di sintomatico mistero.

Dunhuang è una cittadina con più hotel che turisti, fatta di larghi viali sgombri che muoiono tutti nel deserto che la circonda. «Si muove» insiste Genghis, il nostro tassista, che come suggerisce il nome è di origine mongola, «A volte viene dentro la città, a volte si allontana. Le dune non stanno mai ferme. Parlano, anche».

Sulla strada dobbiamo fermarci, dice Genghis, a fare colazione nel locale di suo cugino. Noi non siamo d’accordo, ma è lui che guida. Dieci minuti dopo siamo seduti davanti a una zuppa di montone e latte di giumenta fermentato. Atus è vegano, Gloria non mangia carne rossa, tocca finire tutto a me. Non è un cappuccino ma meglio di niente, dico, mentre Erdem, il cugino di Genghis, suona alla chitarra una vecchia ballata che riproduce il rumore dei cavalli al galoppo.

Una delle possibili traduzioni di Dunhuang è “mucchio (dun 敦) luminoso (huang 煌)”, ma il nome potrebbe essere di derivazione farsi: druvana significa “fortezza per raccogliere tributi”. Sconosciuta ai più, eppure nota in Occidente fin dai primi secoli della cristianità, tanto che viene citata dal geografo Tolomeo, Dunhuang è sempre stata una città di frontiera. Sospesa come un miraggio tra i deserti occidentali e le ultime propaggini dell’impero Han, costituiva un avamposto armato in grado di avvisare le province interne delle incursioni nomadi tramite un grande “fuoco di segnalazione” – altra possibile traduzione. Con il consolidamento dello stato e l’intensificazione delle rotte carovaniere, Dunhuang diventò uno snodo cruciale della Via della Seta. Ai pellegrini e ai mercanti che arrivavano dopo aver valicato le montagne e attraversato i deserti, le lunghe mura della città apparivano come braccia aperte.

Mura non ce ne sono più. Solo muraglie di ristoranti e boutique. Attraversiamo un quartiere turistico che potrebbe essere ovunque, un duty free a cielo aperto. E invece, girato l’angolo, in fondo allo stradone vediamo un immenso mucchio luminoso. Sono le dune baciate dal sole dell’oasi di Mingsha Shan (鳴沙山), “il monte delle sabbie che cantano”. Incombono sulla città come gobbe di un enorme animale addormentato, come un’onda immensa congelata, trasformata in silice. Dicono che nelle giornate di vento leggero da nord, le dune cantino. Le vibrazioni della sabbia che cade emettono un suono basso, come un mormorio, che si diffonde per chilometri nel deserto e si sente in tutta la città.

Per noi le dune non cantano. I suoni che sentiamo più spesso entrando nell’oasi sono gli scatti degli smartphone e le istruzioni dei fotografi che mettono in posa ragazze e ragazzi vestiti in abiti tradizionali (hanfu 漢服). In Cina sono di moda gli shooting in hanfu. Ogni zona turistica è piena di boutique che li noleggia. Il governo incoraggia il recupero e la riproduzione delle tradizioni sotto ogni profilo, culturale, etico e, ovviamente, estetico. Tale riproduzione è, non di rado, piuttosto una produzione; una manifattura di prodotti e abitudini in linea con valori promossi dal governo.

Alla stessa logica risponde la disneyficazione dei siti storici e archeologici della Repubblica Popolare Cinese (RPC). I siti vengono sanificati, omogeneizzati a livello di stile e architettura, riempiti di servizi e attività commerciali, mescolati a diverse attività di consumo – ristoranti, souvenir, hotel, teatri o gli stessi shooting. Qualcosa che accade anche in Occidente, ma in misura minore o forse solo meno sfacciata. Eppure i turisti accorrono, il modello funziona bene. Talmente bene che persino qui, tra le file di cammelli che si avviano pigramente verso le dune, si vede qualche semaforo.

Per avere un po’ di tranquillità bisogna andare in cima. Neppure le casse degli ambulanti che vendono bibite fresche, dalle quali pompa musica house a volumi sconcertanti, tolgono poesia al panorama. Dietro di noi si estende un mare di dune che dondola, per metà in luce per metà in ombra. Devono essere stati migliaia, nei secoli, i pellegrini e i mercanti che dopo settimane di arido deserto hanno scalato una cresta di sabbia per osservare con la mia stessa meraviglia l’oasi di Yueya Quan 月牙泉 (“fonte della luna crescente”), un lago a forma di luna crescente che si apre nel pianoro come una ferita profonda, e che invece del sangue rampolla acqua sorgiva. Ha il blu intenso della sera che calerà tra poco, dell’estate che si stiracchia all’orizzonte come un gatto stanco, e ci spia con discrezione mentre scivoliamo dalle dune con delle slitte di legno scarcassate, a una velocità indecente.

La frontiera

Il cielo è ancora buio quando usciamo per raggiungere le grotte di Mogao. Dunhuang città è una griglia di viali larghi e alberghi. Una volta si animava con i pellegrini, ora si direbbe in attesa dei turisti, che in questa stagione stentano ad arrivare. D’altra parte proprio noi turisti siamo i pellegrini del XXI secolo: gli hotel le nostre chiese, i souvenir le nostre reliquie, e abbiamo anche i nostri assurdi rituali come i lucchetti su Ponte Milvio e i selfie davanti ai monumenti. I pellegrini di una volta, quelli veri, visitavano proprio le grotte di Mogao, ora certificate e santificate da una lapide UNESCO.

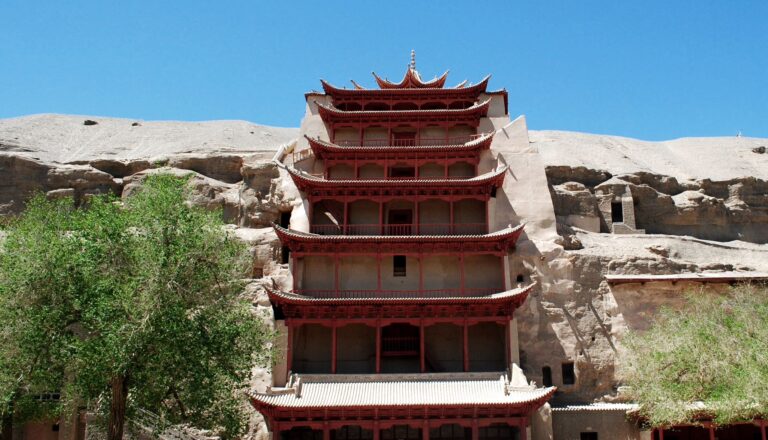

Anche qui, il sito è un luogo vasto, nuovissimo, pieno di negozi e vagamente spersonalizzante. Decine di persone allineate come alle giostre, catene di fast food, vetrine piene di firme, altre persone in fila per le vetrine virtuali dei selfie nei punti panoramici. Un incrocio tra Capocotta e Harrods. Non so se mi piace, ma quando penso alle centinaia di opere umiliate e offese che abbiamo in Italia, da Pompei che cade a pezzi alla Scala dei Turchi imbrattata di rosso, le critiche si perdono come gli sguardi nel deserto che abbiamo di fronte. Ci fanno sedere in un cinema e proiettano a tutta parete un filmato che racconta la storia di Mogao, poi ci mettono in coda e ci infilano in pullman azzurri a due piani che imboccano l’unica sottile striscia di asfalto tra due orizzonti speculari di deserto, pallido e roccioso. Sembra di correre in bilico sull’orlo di uno specchio. Le grotte, oltre settecento, sono scavate in una cresta di roccia lunga e bassa che materializza il concetto stesso di frontiera.

Per secoli Mogao ha segnato la frontiera. Stabilita nel II secolo EC dall’impero Han come guarnigione contro le orde unne, ha visto spuntare dalle dune silenziose, prima di noi, monaci indiani, mercanti veneziani, guerrieri tibetani, cavalieri cosacchi e missionarie inglesi. Nel 366 arrivò qui un monaco di nome Yuezun. Destandosi di colpo nella notte buia e gelida del deserto, ebbe la visione di migliaia di Buddha circonfusi di luce dorata e decise di stabilirsi qui come eremita, in una piccola grotta. Pochi secoli dopo il numero delle grotte superava il migliaio. Non solo eremiti: le grotte, come le cappelle e le torri comunali in Occidente, venivano commissionate da alti esponenti del clero, delle classi dirigenti, dell’esercito o da ricchi mercanti e venivano decorate con affreschi, statue e manoscritti.

Dopo essere caduta in mano tibetana e avere quindi sfuggito la persecuzione cinese dell’845, la fama di Mogao declinò gradualmente con l’interrompersi delle rotte commerciali, le scorribande di Arabi, Mongoli e Turchi, poi l’apertura delle rotte marittime. La ritroviamo sui giornali di tutto il mondo dopo il 25 giugno 1900, data in cui Wang Yuanlu, un monaco daoista autoproclamatosi custode di Mogao, inseguendo il fumo di sigaretta risucchiato da una fessura tra le rocce scoprì una libreria enorme destinata a cambiare per sempre la storia della sinologia. Manoscritti originali di testi antichissimi come il Daodejing, insieme a sutra, manuali di medicina, testi alchemici e religiosi hanno retrodatato e riscritto molte delle ipotesi filologiche dominanti. Scoperto ad aver venduto alcuni di quei manufatti e manoscritti vecchi di secoli, Wang fu poi allontanato dal governo, che ne coltiva tuttora un’immagine opaca.

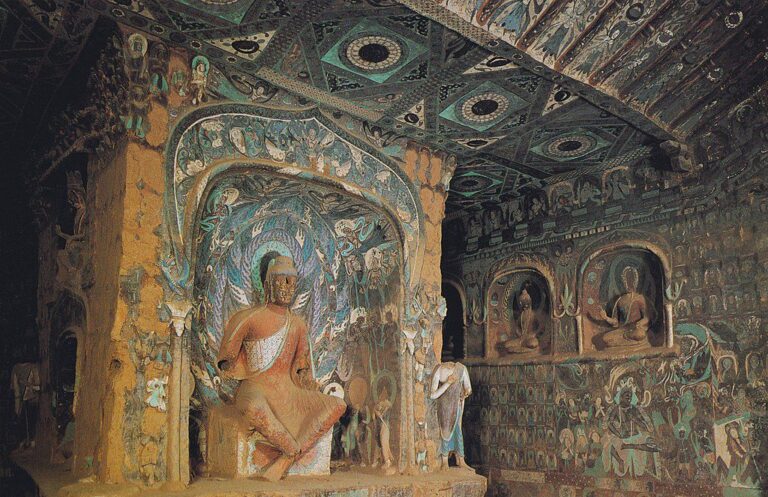

Sono invece nitide le pitture murali, centinaia di piccole cappelle Sistine disegnate fino al soffitto di scene variopinte, episodi storici, religiosi, militari, ritratti, motivi floreali e geometrici. Entrando nelle grotte, subito dopo l’odore della roccia e dell’ombra, a scardinare le porte della percezione sono le immagini del paradiso del Buddha Amithaba, la divinità somma nel buddhismo della “terra pura” (Jingtu 净土), che accoglie i credenti nella luce eterna del suo paradiso collocato oltre la frontiera, oltre l’Occidente, oltre i confini del mondo. Le pitture sono piene di apsara volanti, danzanti: simbolo di Dunhuang, ormai quasi delle mascotte, le apsara sono esseri divini o semidivini, solitamente di sesso femminile, originarie del pantheon Indù. Come le ninfe della mitologia greca hanno caro un corso d’acqua o un luogo silvestre, e come le muse sono patrone delle arti.

Insieme allo stile dominante della scuola imperiale di Chang’an – ora Xi’an –, nella penombra si riconoscono le linee geometriche della pittura islamica, i pigmenti azzurri derivati dal lapislazzulo afgano, i corpi rigonfi e deformi dei demoni tibetani, quelli chiaroscurati e sensuali della penisola indiana, spesso nudi o seminudi – un’eccezionalità nella storia dell’arte cinese.

È qui che la frontiera, sotto la scorza dura e pallida del deserto, nella penombra polverulenta delle grotte di Mogao, mostra i suoi colori, scopre le sue forme, levigate dalla marea del tempo e dalle onde degli anni e dei popoli, forme che sono state roccia, vento, pigmento, visioni notturne di monaci vagabondi, mano di artisti anonimi, gloria di sovrani sconfitti, forme mute e misteriose come il deserto che le nasconde.

Minareti e monasteri

Il Gansu è un’enorme regione a forma di osso che si allunga come un’articolazione tra le distese aride di Xinjiang e Mongolia a nord, i rinomati vigneti del Ningxia – capaci di battere i Bordeaux francesi in gare di blind tasting – a est, le propaggini della Cina centrale a sud, e terre tibetane a ovest. Andando a est, il paesaggio si produce in mutazioni fantastiche. Le dune del Kumtag lasciano il posto alle creste montane che annunciano l’altopiano tibetano, poi arrivano le fertili piane alluvionali coltivate a grano e sorgo, le ciminiere delle industrie petrolchimiche che fumano come vulcani di metallo, infine l’altopiano del Loess, con i suoi spettacolari canyon rosso-arancioni o marroni-dorati che danno al Fiume Giallo il caratteristico colore.

Seguiremo la via della seta fino al monastero tibetano di Labrang, il più popolato fuori dalla regione autonoma del Tibet. Il treno scandisce le tappe come un cinema, finché il sipario della notte cala sul paesaggio. Da osservare rimangono soltanto le scacchiere elettriche dei grattacieli, finestre buie e illuminate, torri in vetro e acciaio incoronate di neon. Il sipario si alza su Lanzhou, capitale del Gansu, centro geografico della Repubblica Popolare. Ultima tappa prima di Labrang, Lanzhou accoglie i visitatori come tante altre città cinesi viste dalla stazione. File ordinate di grattacieli e condomini sottili che ricordano gigantesche pedine del mahjong, o file ordinate di soldati diretti alla frontiera.

Lanzhou cresce allungata sulle due sponde del Fiume Giallo, che l’attraversa per decine di chilometri. È una città orizzontale. Le due sponde quasi si baciano. La riva occidentale è sovrastata da una cresta di loess rosso fuoco che brilla come un enorme paio di labbra. Marco Polo è stato qui. La Via della Seta qui si diramava in tante vie della seta dirette ai vari mercati del Catai. Le zone più visitate sono un ponte di ferro che mi fa venire in mente il fiume Kwai, e il museo archeologico del Gansu con le sue migliaia di magnifici artefatti, fra i quali un piatto di ceramica celadon risalente alla dinastia Tang (618–907 EC) con in rilievo grappoli d’uva, foglie di vite e quello che sembra un giovane Ercole accanto a un leone. Tracce nemmeno troppo segrete di reciproche influenze e fascinazioni tra Roma e la Cina.

Un’influenza più profonda va cercata nell’Islam, tuttora praticato dalla minoranza etnica Hui in gran parte del Gansu. La moschea di Lanzhou, costruita nell’era Ming e ricostruita nel 1990, è una splendida fusione tra gli stili arabo e sinitico, circondata da meandri di bancarelle colme di frutta, pani, fritti, spezie, tessuti, padelle che sfrigolano. Sembra il momento giusto per i niurou mian, imitati in tutta la Cina: finissimi tagliolini di riso tirati a mano cotti in brodo di manzo con germogli di soia, erba cipollina, peperoncino e coriandolo. Ancora una volta Atus è vegano e Gloria non mangia carne rossa, quindi sono l’unico a poterli assaggiare, ultima esplorazione di giornata prima di lasciarci morire al crepuscolo sulla sdraio di un bar del lungofiume.

Beviamo birra e tiriamo a terra i gusci d’arachide mentre gli ultimi raggi infiammano le colline rosse oltre il fiume. Continuiamo a bere birra e a tirare gusci d’arachide anche nel blu della sera, quando Lanzhou sembra sprofondare nel fiume che l’attraversa, e i neon delle barche, dei taxi e degli alberghi galleggiano come tanti piccoli Buddha nel paesaggio elettrico della metropoli.

Abbiamo prenotato l’auto al mattino presto tramite un’app popolarissima, DiDi, un misto tra Uber e BlaBlaCar che consente a chiunque di approfittare di un passaggio da un tassista improvvisato oppure di improvvisarsi tassista, alla bisogna. Funziona sia nelle reti urbane che interregionali, e il risultato è che attraverseremo 200 chilometri di canyon con autista per una cifra irrisoria. Tutto sicuro e controllato tramite web e GPS. Curioso che un paese socialista come la Cina liberalizzi questo tipo di servizi mentre in Italia, paese in teoria liberale, le innovazioni che favoriscono meccanismi di sharing e solidarietà sociale vengono precluse per favorire lobby e corporazioni come quella dei tassisti. Con la stessa logica dovrebbero oscurare i siti di travel planning per proteggere le agenzie di viaggio.

I 240 chilometri che ci dividono dal monastero di Labrang si snodano tra le colline rosse dell’altopiano del loess, un saliscendi di statali e viadotti tra villaggi e corsi d’acqua. Nelle propaggini di Lanzhou svettano ancora i minareti e i corpi sagomati e scintillanti delle moschee, bianche con le cupole dorate, simili a grossi scarabei. Per gradi lasciano il posto agli insediamenti tibetani, si capisce perché si moltiplicano gli stupa, anch’essi bianchi e dorati, la guglia puntata al cielo come una spada. I prati rigogliosi, le colline rosse e il cielo azzurro fanno assomigliare il panorama a una bandiera. Eppure, per quanto sia sempre RPC, la terra a cui andiamo incontro sembra volersi scrollare di dosso le bandiere. Le praterie del Sangke alternano yurte nomadi e greggi sparse a mandrie di pannelli solari allineati in immense centrali fotovoltaiche, un inedito accostamento di antico e avveniristico, che in Cina non è poi così insolito.

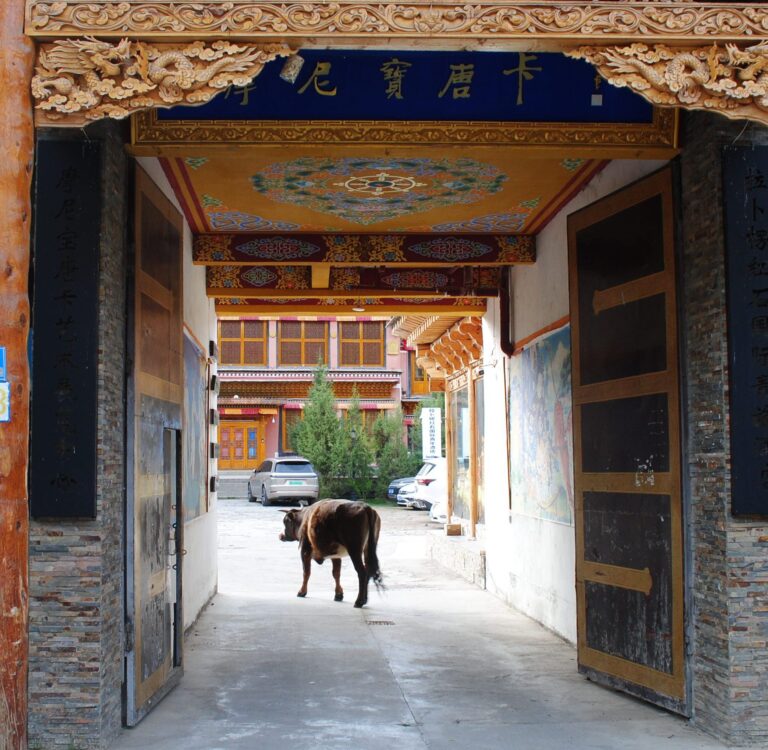

Xiahe è una cittadina incastonata tra i monti, costruita lungo un torrente per accumulo progressivo. Ci sono la città vecchia, la città nuova, il quartiere islamico e il monastero, che è l’origine di tutto ma che ancora non vediamo da qui. Il nostro alloggio è un grazioso hotel in legno scuro che assomiglia un po’ a una baita, arredato con manufatti etnici provenienti da tutti i continenti. In menù ci sono anche gli “spaghetti bolognese”, ma non è il caso di rischiare. La prima conoscenza che facciamo è una mucca che passeggia per le vie del centro. Tra le vie di Xiahe, oltre alla mucca vagabonda, ci sono giovani monaci che studiano, laboratori dove si dipingono a mano i thangka, le pitture sacre.

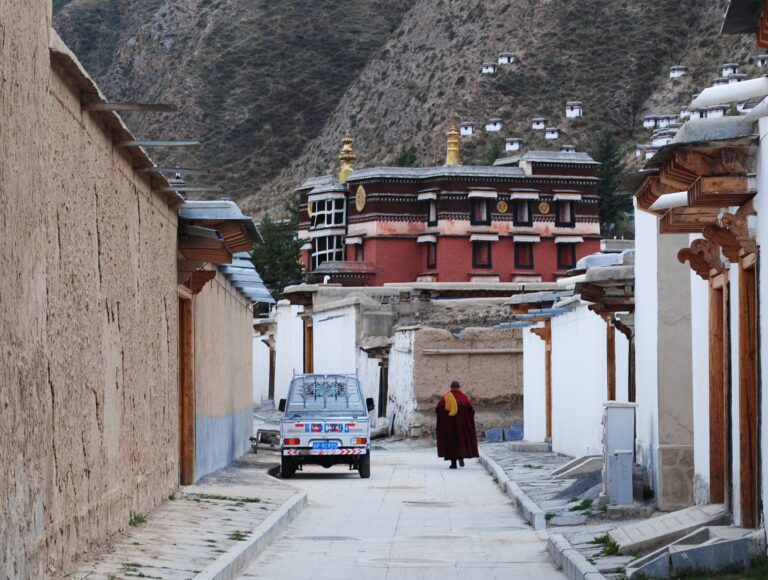

Girato l’angolo arriva un po’ a sorpresa il monastero di Labrang, non un edificio ma un complesso di edifici, un villaggio intero che occupa lo spazio verde tra le montagne come un enorme plastico di blocchi squadrati, colorandola di marrone, bianco, rosso e giallo-oro. Il colore che rimane impresso negli occhi come un timbro è il rosso tibetano, quel rosso borgogna che ricorda la buccia delle castagne, le more di gelso, i vini francesi o anche il passaporto italiano, un rosso scuro, cremisi, pastoso, freddo. Ci addentriamo per le vie del monastero mentre i pellegrini eseguono la kora, la circumambulazione sacra intorno agli stupa, intorno ai templi, persino intorno all’intera Labrang. Alcuni pellegrini ci urlano contro, si sbracciano, puntano le dita: stiamo sbagliando, andiamo in direzione ostinata e contraria, dovremmo seguire il senso orario. Rassegnati, torniamo indietro facendo zigzag tra i vicoli. Ci perdiamo. Quando il sole è appena scivolato dietro le colline, e la luce si ritira come la marea, sbuchiamo in una piazza dove una trentina di monaci sono inginocchiati in preghiera. L’eco del loro canto cupo, grave, gutturale riempie la piazza, rimbalza sui muri e si perde nel crepuscolo, spegnendosi alla distanza come il giorno.

La guida di un monaco è obbligatoria per visitare il cuore di Labrang. È mattino presto quando un ragazzo ci accompagna dal monaco, e nel tragitto ci spiega come vengono costruite le imponenti strutture trapezoidali che di solito indicano i luoghi più importanti del monastero. Argilla, loess e creta delle colline, ghiaia di fiume, legno di conifera, erba di valle pressata e burro di yak. Materiali ecologici, arrangiati in modo da accogliere un ulteriore ingrediente essenziale in queste fredde valli: la luce, con l’ingresso e le vaste finestre rettangolari rivolte a sud. Una lezione antica, per il futuro. Anzi, per il presente, che sarebbe anche meglio.

Il ragazzo racconta che il monastero risale a inizio Settecento, e nella sua età d’oro era quattro volte più grande. Ora il governo ha imposto un limite al numero di ordinazioni, e ogni quartiere abbaziale deve esporre la bandiera della RPC e il ritratto del suo leader, Xi Jinping. Sono le informazioni più interessanti che avremo in tutta la giornata, perché la visita guidata si rivela poco più di una lezione di catechismo. Il monaco ripete per un’ora e mezza le stesse frasi fatte, lascia cadere le nostre domande nel vuoto, conclude magistralmente affermando che l’uomo ha tante vie per vivere, mentre la donna deve procreare. Le sessantenni di Bologna, Milano e dintorni che sono nel nostro stesso gruppo di visitatori si guardano circospette, pensano di aver capito male, cercano di giustificarlo: «Non parla bene l’inglese, poverino».

Eppure le frasi successive lasciano ancora meno dubbi.

Il monaco ripete: «Meaning of woman, is children. Meaning of man, is mysterious ».

«Ma è più arretrato del papa » dice una signora.

«Il papa sta in centro a Roma» le rispondo, «Qui siamo in una valle isolata nella provincia periferica di una regione di frontiera».

Frontiera, appunto. Dove i costumi e le lingue si confondono, i paesaggi si alternano più in fretta delle stagioni. Dove alcuni cambiamenti arrivano prima e altri luoghi non cambiano mai, custoditi dall’isolamento e dalla miseria. La frontiera è quel luogo dove a volte il tempo si ferma, si addormenta, e si lascia osservare in tutta la sua smisurata estensione. Il tempo è una vista che suscita nostalgia e terrore. Forse gli stessi sentimenti che esprimeva il poeta Li Bai (701–762) nel suo Lamento di una guardia di frontiera, osservando le stesse dune, gli stessi deserti che abbiamo attraversato:

Dalla porta del nord spira un vento sabbioso,

solitario dall’inizio dei tempi fino a qui.

Gli alberi cadono, l’erba ingiallisce con l’autunno

Salgo torri su torri

per osservare le terre barbare.

Testo e fotografie di Rudi Capra